まずはご相談・資料請求

まずはご相談・資料請求

中古マンションの購入を検討している方の中には「買うなら築何年がいい?」と疑問に思う方は多くいらっしゃいます。

マンションの築年数によって工事すべき箇所が変わるため、築年数ごとの必要なリフォーム工事をあらかじめ把握しておくことが重要です。

今回は、全国で 74,404 件以上のリフォーム実績がある土屋ホームトピアが、中古マンションを買うなら築何年の物件を選べばいいか解説します。

| このコラムのポイント |

|---|

|

この記事を読むと、ご自身の予算やライフプランに合った中古マンションを選ぶためのヒントを得られるので、ぜひ最後までご覧ください。

中古住宅市場におけるマンションの平均築年数は28.7年で、過去の推移は以下のとおりです。

| 年度 | 平均築年数 |

|---|---|

| 2013 | 17.1年 |

| 2018 | 23.7年 |

| 2023 | 28.7年 |

参考:住宅金融支援機構|フラット35利用者調査「2023年度 調査結果」

上記の10年間の推移をチェックしてみると、5年ごとに平均築年数が5〜6年増加しているのが分かります。

新築マンションの高騰や新設棟数の減少にともない、中古マンション市場は拡大傾向にあり、売り出される築年数は古くなっているのが特徴です。

首都圏における中古マンションの築年帯別単価は、以下のとおりです。

| 築年帯 | 価/㎡ |

|---|---|

| ~築5年 | 112.55万円 |

| 築6~10年 | 100.54万円 |

| 築11~15年 | 86.99万円 |

| 築16~20年 | 78.15万円 |

| 築21~25年 | 69.23万円 |

| 築26~30年 | 51.48万円 |

| 築31年~ | 41.60万円 |

参考:公益財団法人東日本不動産流通機構>トップページ>レインズデータライブラリー>マーケットデータ>2023>年報マーケットウォッチ「2. 物件属性 価格帯 表15中古マンション」

2023年のデータでは、築26年以上経過している中古マンションは、~築5年と比較すると半分以下の単価です。

年度によっても中古マンションの価格は異なりますが、築年数の経過とともに購入してからの価格下落スピードは緩やかになり、築25年程度で下げ止まるのが一般的です。

基本的には古いマンションほど価格は安くなるものの、時間の経過に比例してリフォーム費用がかさむ傾向にあるため、購入費用のみで決めるのは避けましょう。

中古マンションのリフォームをお考えの方は、土屋ホームトピアにお問い合わせください。

不動産とリフォームに精通したスタッフが、ライフプランに適した資金計画をご提案いたします。

築年数別に中古マンションの劣化状況と、必要なリフォームを紹介します。

なお、分譲マンションであっても、共用部分に該当する窓やバルコニーなどはリフォームできない可能性があるので、事前に管理規約をチェックしましょう。

築5年の中古マンションであれば、新築とほぼ同じ状態の可能性があり、リフォーム工事が不要なケースもあります。

物件によっては、クロスや床に傷がついている場合もあるので、気になるのであればリフォームが必要です。

また、取り替えする程度ではないものの、水回りにやや使用感があるため、内覧の際に状態をチェックしてください。

築10・15年の中古マンションは、比較的良好な状態で売り出されている傾向にありますが、以下の箇所に劣化が見られる場合があります。

| 劣化箇所 |

|---|

|

上記の劣化箇所を踏まえて、築10・15年の中古マンションに必要なリフォーム工事は、以下のとおりです。

| 必要なリフォーム工事 |

|---|

|

築10・15年の中古マンションでは、水回りの設備が引き続き利用できる可能性もあるため、設備の状態を細かくチェックしましょう。

ただし、内覧の際には問題ないと思っても、生活が始まってから不具合を感じるケースもあるので、リフォーム会社に相談しておくと安心です。

築20・25年の中古マンションは、購入しやすい価格帯の物件が多いものの、以下の箇所に劣化が確認できる場合があります。

| 劣化箇所 |

|---|

|

上記の劣化箇所を考慮して、築20・25年の中古マンションに必要なリフォーム工事は、以下のとおりです。

| 必要なリフォーム工事 |

|---|

|

築20・25年のマンションのほうが、築10・15年の物件よりもクロスや床の劣化が激しくなっているので、全面的な交換を前提にしてください。

また、場合によっては、配管が傷んでいる可能性もあるため、リフォーム会社に確認してもらいましょう。

築30年の中古マンションは目に見える部分に加えて、表面からは見えない隠蔽部も劣化している場合があり、劣化を想定できる箇所は以下の通りです。

| 劣化箇所 |

|---|

|

上記の劣化箇所を踏まえて、築30年の中古マンションには、以下のようなリフォーム工事が必要となります。

| 必要なリフォーム工事 |

|---|

|

築30年の中古マンションの場合は、配管の更新や省エネ性アップの工事を実施する必要があり、施工範囲が広がるケースがあるため注意しましょう。

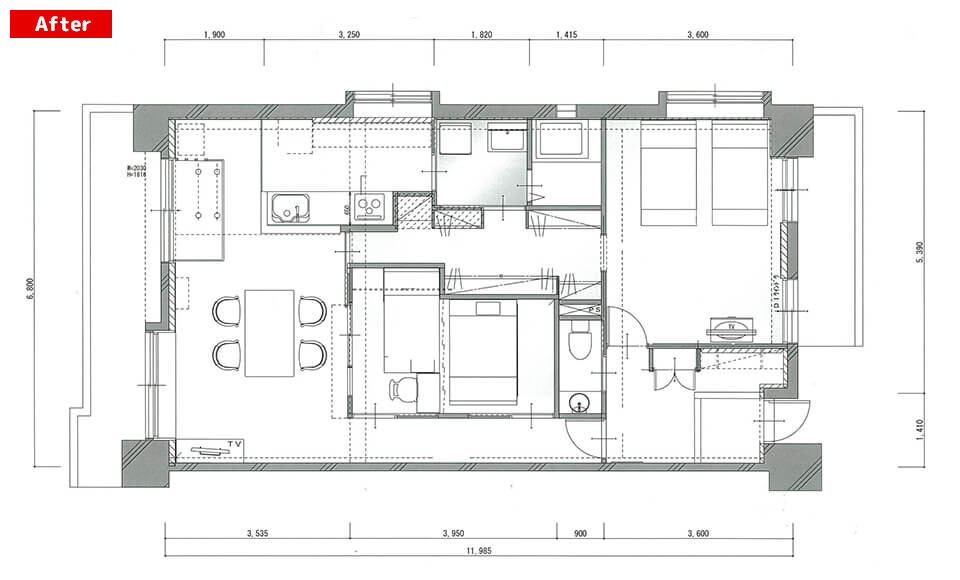

加えて、間取りが現在のライフスタイルに合わなければ、壁を撤去するなど間取りの変更が必須になります。

築40年の中古マンションは、築30年の劣化箇所に加えて、マンション自体が旧耐震基準で建てられている場合があり、あらかじめ不動産会社に耐震性など建物の状態を確認することが重要です。

また、築40年の中古マンションは劣化が進んでいるため、躯体のみの状態にしてから工事する「スケルトンリフォーム」を選択する方も珍しくありません。

中古マンションのリフォームやリノベーションを検討中の方は、土屋ホームトピアにお問い合わせください。

お客様専属チームを組み、物件探しから施工・アフターサービスまでワンストップで対応いたします。

鉄骨(鉄筋)コンクリート造の建物の法定耐用年数は47年とされていますが、耐用年数が寿命になるとは限りません。

参考:国税庁|No.2100減価償却のあらまし「主な減価償却資産の耐用年数表」

例えば、国土交通省によると、構造体としての鉄筋コンクリートの耐用年数を120年、処置次第では150年、RC造(鉄筋コンクリート造)の住宅における平均寿命を68年としています。

参考:国土交通省|期待耐用年数の導出及び内外装設備の更新による価値向上について

マンションの状態によっても寿命は異なるので、物件購入前に修繕履歴や長期修繕計画を確認しましょう。

古い中古マンションを購入する際の注意点は、以下のとおりです。

なお、修繕積立金の1ヶ月あたりの平均は1万3,054円(駐車場使用料などからの充当額を除ぞく)で、マンション全体の戸数や階層によっても異なりますが、1万以上が相場となります。

参考:国土交通省|マンションに関する統計・データ等「令和5年度マンション総合調査結果〔概要編〕」

リフォームの資金調達については、こちらの動画でご紹介しています。

ケース別のおすすめの築年数は、以下のとおりです。

上記のように、ご自身が中古マンションを購入する目的や予算を明確化してから築年数を選ぶと、ミスマッチを回避しやすくなります。

また、スムーズに物件選びを進めるためにも、ご家族でどのようなマンションに住みたいかあらかじめ合意形成しましょう。

中古マンションの購入を検討している方は、土屋ホームトピアにお問い合わせください。

リノベーションに適した物件を厳選し、物件探しの段階からお客様をサポートいたします。

中古マンションを購入する際には、築年数ごとの劣化箇所や求められるリフォーム工事を把握しておく必要があります。

築年数の古いマンションは購入費用を抑えられるものの、工事範囲が広く費用がかさむ可能性があるため、事前にリフォーム会社に相談しましょう。

今回紹介した内容を、中古マンションを購入する際の参考にしていただけると幸いです。

「中古戸建て購入×リノベーション」に魅力を感じつつ、「新築やマンションじゃなくて後悔しないかな?」とお悩みの方へ。

リノベーション済みの物件を買った方がいいのか、築40年などの中古戸建てにあと何年くらい住めるのか、不安になりますよね。

そこで今回は全国で71,518件以上のリフォーム実績を持つリフォーム会社「土屋ホームトピア」が、「中古戸建て購入×リノベーション」で後悔しない方法をわかりやすく解説します。

中古の一戸建てを理想のマイホームに生まれ変わらせる方法がわかるので、ぜひ最後までご覧ください!

「中古戸建て購入×リノベーション」で後悔しないためには、失敗事例を踏まえてプランを立てることが大切です。

ここでは実際の口コミを紹介しつつ、中古戸建ての購入・リノベーションを実行する前に押さえるべき5つのポイントを解説します。

「中古戸建て購入×リノベーション」については、SNSなどで以下のような失敗談をよく見かけます。

いずれも、中古戸建てを購入・リノベーションした後では取り返せない失敗です。

ご家族で「この家に住めて本当に良かったね」と言い合えるためにも、事前にできることはぜひ行っておきましょう。

「中古戸建て購入×リノベーション」で後悔しないためには、効果的な5つの方法があります。

順番に解説していきますね。

はじめにリノベーションを依頼する施工業者を決めることで、購入する物件の選定に役立てることができます。

早い段階から専門家の意見を取り入れることができるからです。

リノベーションを依頼する施工業者の選び方は、のちほど確認できます。そちらをぜひご参照ください。

建物診断を実施してから物件の購入を判断すると、将来的に必要な資金のイメージがつかみやすくなります。

物件の原状を正しく把握することで入居前のリノベーション費用を想定しやすくなりますし、いつ頃・どの程度の規模の修繕が必要になるかも把握できます。

また、物件を購入前に耐震診断を実施することで、地震などの自然災害へのリスクに備えることができます。

その物件がどの程度の耐震性能があるか知ることができるからです。

周辺環境の確認をしておくことで、外部要因によるご家族のストレスを軽減できます。

物件の性能以外に起因するトラブルの原因を事前に把握できるのは大きなメリットです。

コンビニ・スーパーや病院など生活の利便性に関わる施設の有無や、最寄り駅やバス停までの距離などが確認ポイントに挙げられます。

また、昼間と夜間で人通りや騒音に差がある場合も多いので、時間帯を変えて確認するのも有効です。

住宅ローン等を利用するのであれば、利用条件を確認することで物件購入にかかる費用への不安が軽減されます。

必要な予算の目安を立てやすくなるからです。

中古物件でも住宅ローン等は利用できますが、金融機関によっては物件の築年数や耐震基準に応じた制約がある場合があります。

中古戸建て物件がどの耐震基準で建築されたかは以下の記事で確認できますので、ぜひご覧ください。

>耐震基準は築年数で確認|旧耐震・新耐震・2000年基準の違い、2022年税制改正後の住宅ローン控除など解説

新築には無い特徴が中古戸建てには存在することも多いので、中古戸建ての特徴を楽しめるかをよく検討しましょう。

そうすることで、ご家族が心から納得してマイホームを愛せるようになります。

中古戸建てによくある特徴の中には、例えば家の中のにおいのように適切な対処によって消せる事柄も少なくありません。

中古戸建て特有のにおいを消す方法は以下の記事で確認できます。

>築30年の賃貸・中古マンションの臭いの原因・臭いを消す方法|リフォーム費用の事例も紹介

「中古戸建て購入×リノベーション」で失敗した体験談と、後悔しないための5つの方法を紹介してきました。

リフォーム・リノベーションに関する疑問・不安は、土屋ホームトピアにお問い合わせください。

次に、実際に築40年の中古戸建てをリノベーションした成功事例を確認しましょう。

実際の内装・間取りや費用を紹介します。

※ご紹介するリフォーム費用は、お引き渡し当時の価格です。 同じ価格でのリフォームを保証するものではありませんので、あらかじめご了承ください。

こちらは、築44年の住宅をリノベーションした事例です。

〈関連ページ〉亡き祖父から引継いだ家に子供たちと暮らす

階段・玄関・ホールをリビング一体空間にして広さを確保し、ご家族が集いやすい間取りになりました。

また、玄関に設置された3枚引違い戸によって玄関ドアの開閉時の冷気が遮断され、冬でも暖かい暮らしが実現しています。

〈関連ページ〉亡き祖父から引継いだ家に子供たちと暮らす

こちらは、築42年の住宅をリノベーションした事例です。

〈関連ページ〉家族の思い出が詰まったセカンドハウス

8畳の和室と出来る限りの柱を残しながら、細かく区切られた間取りを広々としたLDKに変更しました。

解放感に包まれながらご家族で思い出話にも花が咲く場所になりました。

〈関連ページ〉家族の思い出が詰まったセカンドハウス

こちらは、築41年の住宅をリノベーションした事例です。

〈関連ページ〉既存の形(カタチ)を活かした子育て世代の家

使い勝手が良くなかった12帖の和室と4帖の広縁の間取りを変更し、ゆとりのあるLDKとお子様スペースにしました。

3人のお子様たちがのびのびと走り回れる、明るく暖かい空間に生まれ変わっています。

〈関連ページ〉既存の形(カタチ)を活かした子育て世代の家

こちらは、築40年の住宅をリノベーションした事例です。

〈関連ページ〉ONE ROOM

ご高齢の施主様の暮らしに合わせて、1階だけでの生活に便利な間取りに変更しました。

階段の上り下りも減り、足腰にご負担の少ない暮らしが実現しました。

〈関連ページ〉ONE ROOM

土屋ホームトピアには、今回紹介しきれなかった事例がまだたくさんあります。ぜひご覧ください!

〈施工事例〉

続いて、築40年などの中古戸建てリノベーションで「予算オーバーの後悔」を防ぐ方法を解説します。

以下の方法を実践することで、予算内で理想のマイホームを実現できる可能性が高まります。

| 「予算オーバーの後悔」を防ぐ方法 |

|---|

|

予備費も設けることで、想定外の不具合が見つかったときのために追加工事をプランニングできます。

物件の床を解体してみて修繕が必要な部分がわかった場合など、思いがけない不具合に備えて予算の10〜20%ほどの予備費を想定しておくと安心です。

また、どの部屋・どの箇所を優先して改修するのかということも重要です。

思い切ってリフォームしない部屋を設けることで予算オーバーを防げる場合もあります。

そして、住宅ローンやリフォームローンを活用してみることも効果的です。

住宅ローン減税や補助金制度もぜひ活用しましょう。

中古戸建ての購入やリノベーションは、信頼できる業者に相談することが大切です。

こちらの記事で、リノベーション時に活用できる補助金の情報を確認できます。

〈関連ページ〉補助金情報|2024リフォームで利用できる補助金・助成金まとめ

リフォーム・リノベーションに関する疑問・不安は、土屋ホームトピアにお問い合わせください。

最後に、中古戸建てを購入してリノベーションを検討中の方から、土屋ホームトピアがよくいただく質問&回答を紹介します。

結論からお伝えすると、あと40年以上住める可能性があります。

日本の住宅は平均寿命が築30年〜40年という説もありますが、実際に80年以上が経過している戸建ても数多くあります。

ただし木造・鉄筋・鉄筋コンクリート(RC)などの構造の違いや、使い方・メンテナンスなどによって差があります。

フルリフォームや建て替えの判断については以下の記事で確認できます。

>築30年の住宅を建て替えるのはもったいない可能性あり|フルリフォームor建て替えの判断基準、費用を解説

リノベーションとリフォームの違いは「新しい価値を付けるのか、元に戻すだけか」です。

傷んだ箇所などを修繕することが目的ではなく、新しいコンセプトによってデザインを洗練させたり以前にはなかった機能を付加するのがリノベーションです。

それに対して、シンプルに劣化・破損した箇所を修繕することで初期の新品の状態に復帰させるのがリフォームだとお考えください。

中古戸建てと中古マンションのどちらを購入するか迷われたら、何を最重視するかを決めて選ぶと後悔しにくいです。

リノベーションを前提にお考えであれば、増築も可能な戸建ての方が有利だと言えます。

他にも、上階や下階からの騒音を気にせず暮らしたいならばマンションよりも戸建ての方が有利です。

「中古戸建て購入×リノベーション」のメリットには以下の点があります。

| 「中古戸建て購入×リノベーション」のメリット |

|---|

|

費用を抑えながら自分好みの間取りや内装を実現しやすいのが大きなメリットです。

中古戸建て物件を購入時の注意点はこちらの動画でも紹介しているので、ぜひご覧ください。

リノベーション済みの中古戸建ての購入で後悔しやすい最大のポイントは「見えない部分の老朽化」です。

たとえ見た目が綺麗でおしゃれでも、建物の状態が古くなっていると住み始めてすぐに修繕が必要になる場合があります。

後悔しないためにも、購入前に建物診断・耐震診断を実施することをおすすめします。

フルリノベーションか建て替えで迷ったときは、修繕・改築の規模で選ぶのが後悔しないコツです。

ある程度の耐震性能や断熱性能があり、大規模な構造変更は必要ないのであればフルリノベーションが向いているでしょう。

それに対して、基礎部分や骨組みに大きな問題があったり、根本的に間取りを変更する必要があるならば建て替えが向いています。

リノベーションを依頼する施工業者の選び方は以下の項目がポイントです。

| リノベーションを依頼する施工業者の選び方 |

|---|

|

あとはインターネット上で探すだけでなく、直接会って親身に対応してくれるかを確かめることが大切です。

リフォーム・リノベーションに関する疑問・不安は、土屋ホームトピアにお問い合わせください。

「中古戸建て購入×リノベーション」をお考えの方へ、実際の失敗談・成功事例や後悔しない方法などを紹介してきました。

中古戸建てを購入してリノベーションを実施するには、物件の選定から間取りプランの立案まで数多くの段階が必要となります。

あらゆる場面で専門的な知識が必須になってきますので、ぜひ信頼できる施工業者にご相談ください。

今回の情報をいかして、ご家族が末長く安心して暮らせる理想のマイホームづくりを実現していただけると幸いです。

「中古住宅・築30年」の物件に魅力を感じていて、「価格や立地は条件どおりだけど、古い中古住宅を買って後悔しない?」とお悩みの方へ。

築30年の中古住宅にあと何年住めるのか、長期に渡って買った価値を感じられるのか不安ですよね。

そこで今回は全国で68,000件以上のリフォーム実績を持つリフォーム会社「土屋ホームトピア」が、中古住宅・築30年の物件の後悔しない買い方をわかりやすく解説します。

| このコラムのポイント |

|---|

|

資金面の不安を感じずに長く安心して暮らせるマイホームを手に入れるために、ぜひ最後までご覧ください!

中古住宅・築30年の物件を買うかどうか検討する際に一番気になるのは、「古くてもリフォームをすれば、新築同様に長く住めるのか」という点ではないでしょうか。

結論からお伝えすると、丁寧に使ってメンテナンスされてきた築30年の住宅を、これからも丁寧に使ってメンテナンスをしていけば、30年以上住める可能性があります。

一方で使い方・メンテナンスの状態によって、住宅の寿命が大きく縮むケースもあります。

「リフォーム済みの物件」「買ってからリフォームをする物件」があるため、それぞれ何年住めるかを見極める方法を紹介します。

リフォーム済み中古住宅を買って何年住めるかは、住宅の寿命に関わる構造部(壁の内側にある柱・床下にある基礎など)の状態を確認することで、見極めることが可能です。

構造部の状態はプロに依頼して確認する必要があるため、後ほど中古住宅・築30年の物件を買う前に確認するべき注意点で詳細をチェックしてください。

中古住宅を買ってからリフォームをする場合には、以下のように住宅の寿命をコントロールできます。

そのため「リフォーム費用とリフォーム効果(何年住めるか)のバランス」を考えて、物件を買うかどうかを検討するのがおすすめです。

こちらの記事で、リフォーム費用と維持費のバランスを考える方法を確認できます。

〈関連ページ〉【知らないと大損】リフォームに関する知識が超重要な3つの理由【リフォームの初期コストと維持費の関係】

「リフォーム済みの物件」「買ってからリフォームが必要な物件」どちらを買う場合でも、築30年の住宅には築年数が古い住宅特有のメリット・デメリットがあります。

主なメリット・デメリットを紹介するので、買うかどうかを判断する際の参考にしていただけると幸いです。

| 中古住宅・築30年の物件を買うメリット |

|---|

|

| 中古住宅・築30年の物件を買うデメリット |

|---|

|

中古住宅・築30年の物件には費用面のメリットがありますが、劣化している部位が必ずあります。

「中古住宅を買ってリフォームをする」という方法でマイホームを検討中の方は、土屋ホームトピアにお問い合わせください。

ご予算・ご希望をうかがい、ご家族のライフプランを考慮しながら物件探し〜リフォーム〜アフターフォローまでサポートいたします。

中古住宅・築30年の物件はメンテナンス次第で30年以上住める可能性がありますが、「買った後もメンテナンスが必要があるなら、買う価値がないのでは?」と不安を感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

住宅は新築であっても定期的なメンテナンスが必要で、中古住宅の場合は買う時点の住宅の状態が、買った後のメンテナンスサイクル・規模を左右します。

そこで次に、買う価値のある物件を選ぶための注意点を紹介します。

「中古住宅・築30年の物件を購入→リフォーム会社を決める→リフォームプランを組み立てる」という流れで物件を買い、「希望の間取りが実現しなかった」「想定外の部位のリフォームが必要だった」といった理由で後悔する方が多くいらっしゃいます。

| 物件探しの段階からリフォーム会社決めるメリット |

|---|

|

中古住宅・築30年の物件を買ってから「耐震性の低さ」「シロアリ被害」などに気づき、後悔する方も多くいらっしゃいます。

買った後に想定外の不具合が見つかって「買う価値がなかった」と後悔しないよう、物件の状態は、買う前に以下の方法で確認しましょう。

| 確認方法の種類 | 備考 |

|---|---|

| 現地調査 | ・リフォームを依頼する施工業者に依頼 ・施工業者によって調査内容が違う(目視のみ、詳しい耐震診断等など) |

| 耐震診断・建物診断 | ・リフォームを依頼する施工業者が実施するのが一般的 ・目視では確認できない建物の内部まで調査するのが一般的 ・リフォーム依頼を前提に、施工業者が無料で実施するケースがある ・専門家派遣や費用補助をしている自治体がある |

| ホームインスペクション | ・ホームインスペクター、建築士などに依頼 ・5〜10万円前後の費用が必要 |

住宅に「購入の契約時に説明を受けていない雨漏りなどの欠陥」がある場合には、民法上の規定である「契約不適合責任」という規定によって、売り主や不動産業者などの責任を追求できます。

ただし契約不適合責任の追求には弁護士の介入が必須で、必ず訴えが認められるとは限らないうえ、和解が成立するまで時間がかかります。

土屋ホームトピアは、無料の耐震診断・建物診断(建物内部の状態まで確認します)を実施したうえで、リフォームプランを提案いたします。

全国各地に拠点がございますので、「後からトラブルが起きない価値のある物件を買ってリフォームしたい」「どのリフォーム会社を選べばいいかわからない」とお悩みの方は、お気軽にお問い合わせください。

住宅ローン・住宅ローン減税の利用条件の中には耐震性能に関する条件があり、中古住宅・築30年の物件は利用できない可能性があります。

特に住宅ローン減税については、買ってから利用できないことに気づき、後悔するケースがあります。

| 項目 | 利用条件 |

|---|---|

| 住宅ローン | 一般的に新耐震基準or現行の耐震基準(2000年基準)に適合 (金融機関によって利用条件が違う) |

| 住宅ローン減税 | ・現行の耐震基準に適合 ・購入前に現行の耐震基準に適合させるリフォーム実施を国に申請し、入居日までにリフォーム完了 |

耐震基準に関しては、こちらの記事で旧耐震基準・新耐震基準・2000年基準の違いなどを確認できます。

〈関連ページ〉耐震基準は築年数で確認|旧耐震・新耐震・2000年基準の違い、2022年税制改正後の住宅ローン控除など解説

中古住宅・築30年の物件は新耐震基準に該当し、住宅ローンを利用できるのが一般的ですが、金融機関によってローン利用条件が違うため、買う前に住宅ローンを利用する金融機関のローン利用条件を確認しましょう。

※住宅ローン減税には、ほかにも利用条件があります。

「物件の価格+リフォーム費用」の予算オーバーは、将来の生活資金・教育資金などに響いて後悔につながります。

そのため、中古住宅・築30年の物件を買う前に長期的な資金計画をたて、予算内で「物件購入+リフォーム」が可能かを確認しましょう。

リフォーム実績・アフターフォロー実績が豊富なリフォーム会社なら、長期的な視点での資金計画組み立てについても、アドバイスを受けられます。

築年数が古い住宅を買った後に寒さに悩まされ、断熱性能の問題に気づくケースが多数あります。

築30年の住宅の断熱リフォーム費用・事例をこちらの記事で紹介しているので、ぜひご確認ください。

〈関連ページ〉築30年戸建ての断熱性能をあげるといくらかかるのか|断熱リフォーム費用の事例、補助金など解説

中古住宅に限ることではありませんが、住宅を買う際には周辺環境の確認も大切です。

ご自身が買う敷地内は自由に手を加えて快適な状態を整えられますが、「騒音」「交通の不便」などの周辺環境は変えられないためです。

地域密着型の不動産業者であれば「地域の環境・暮らしの利便性」などの事情に詳しいため、アドバイスを受けながら物件探しを依頼するのもいいですね。

中古住宅・築30年の物件は新築から長い期間が経過しているため、売り主が「地積測量図」「住宅図面」「建築確認済証」などの書類を保管していない可能性があります。

例えば「地積測量図が無く、買い主負担で土地家屋調査士に測量を依頼することになり、手間と費用がかかって後悔した」などのケースがあるため、念のため物件購入前に書類一式がそろっているかも確認しましょう。

中古住宅・築30年の物件が、買う価値があるのかを判断するための注意点を紹介してきました。

物件を買った後にトラブルや後悔が起きないよう、ぜひ各項目を参考にしてください!

上記で紹介してきた内容をまとめて、中古住宅・築30年の物件を後悔を避けてスムーズに買う方法を改めて確認しましょう。

| 中古住宅・築30年物件のスムーズな買い方流れ |

|---|

| 「物件購入+リフォーム費用」の予算を決める(現金支出額・住宅ローン借入額をそれぞれ決める)。この時点で住宅ローンの仮審査を受け、借入可能額も確認 ↓ 物件探しの条件を決める(間取り・面積・立地など) ↓ リフォーム会社選び、不動産業者選び ↓ 物件探し ↓ 購入したい物件が見つかったら、住宅の状態・周辺環境の確認 ↓ 不動産業者に購入を申し込み ↓ 売買契約・リフォームの工事請負契約 ↓ 住宅ローン申込み・借入実行&売り主・リフォームを依頼する施工業者に支払い ↓ リフォーム ↓ 入居 |

リフォームの規模によって新築同様の施工期間となるケースがあるため、リフォーム中の住居確保も含めて、余裕のある期間設定・資金計画をしましょう。

最後に、中古住宅ではなく中古マンションをご希望の方へ、「築30年の物件を買ってから住める年数」「買ってから後悔しない注意点」なども紹介します。

日本で最も長くマンションが使用された期間は、84年です。

そのため築30年の中古マンションは、買ってから30年以上住める可能性があります。

ただしマンションの寿命は、住宅と同様にメンテナンス・日常の管理によって変わります。

中古マンションを買う際には、マンション特有の注意点があります。

マンションを買ってから後悔しないために、以下の注意点を一緒に確認しましょう。

| 中古マンションを買う際の注意点 |

|---|

|

※災害によって建物が大きな被害を受けた場合には、追加徴収が発生するケースがあります。

マンションの資産価値に大きく影響するのは、立地です。

そのため、「将来、賃貸転用や売却を検討している」という場合には、好立地の物件を選ぶのがおすすめです。

また前述したとおり、メンテナンス・日常の管理がマンション全体・ご自身の住戸の価値に影響するため、リフォーム会社や不動産業者のアドバイスを受けながら買うかどうかを判断しましょう。

こちらの動画で、中古住宅と中古マンションの違い、土屋ホームトピアのマンションリフォームの特徴などを解説しています。

中古住宅・築30年の物件に魅力を感じているものの、買うかどうかを迷っている方へ、買った後に後悔しないための情報を紹介してきました。

築年数が古い住宅は、目に見えない部分(構造部)の状態を確認しないと買う価値があるかどうかを判断できません。

ぜひリフォーム会社等の専門家にサポートを依頼し、理想のマイホームを実現してください!

こんにちは!土屋ホームトピア札幌中央支店の高田 雄介です。

中古住宅のフルリフォーム・リノベーションを検討しているけれど、新築住宅のほうが良いかなど、迷っている方も多いのではないでしょうか。

フルリフォーム・リノベーションには金銭面や住宅環境面でのメリットが多くありますが、もちろんデメリットもあるので知っておきたいですよね。

今回は、中古住宅のフルリフォーム・リノベーションのメリットや注意点、さらに費用や利用可能なローンについても解説します。

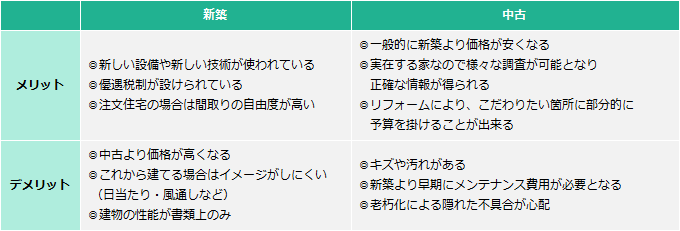

住宅を購入する際、新築にするか中古にするかは多くの人が悩むポイントになっているかと思います。

中古住宅は、フルリフォーム・リノベーションすることで前の住民の存在を意識することなく新たな暮らしを始めることができます。

では、中古住宅をフルリフォーム・リノベーションするメリットについてお伝えしていきましょう。

フルリフォーム・リノベーションを行うことで、間取りやレイアウトを自分の好みやライフスタイルに合わせてカスタマイズすることが可能です。

例えば、家族構成が変わった場合に部屋の配置やサイズを変更するなど、ライフスタイルの変化に対応することができます。

新築の注文住宅でももちろん叶いますが、注文住宅に比べるとフルリフォーム・リノベーションのほうが建物の骨組みや外壁などの基本的な構造を再利用するため、コストを抑えることができます。

素材や設備にこだわると新築と変わらない価格になることもありますが、使える設備は残したり工夫をすることでコストカットできるでしょう。

新築を建てる土地探しでは人気のエリアは高くなっていることも多く、希望と予算に合う土地探しは難航しがちです。

しかし、中古住宅も視野に入れて探してみると、ぐっと範囲が広がり探しやすくなるのと、予算も抑えて希望のエリアに住める可能性が高まります。

建売住宅にも共通しますが、中古住宅の購入検討時には、以前住んでいた方がいることで、周辺の環境や日当たりなどの生活条件を把握することができます。

内覧ができるので、日当たりや室温(夏の暑さ・冬の寒さなど)、家の中から感じる騒音なども確認できるのはメリットです。

また、以前住んでいた方がいると、近隣トラブルはなかったか、実際住んでいたからこそわかる近隣環境などを、直接もしくは不動産会社から聞けることもあるでしょう。

フルリフォーム・リノベーションを行うために中古住宅を購入したものの、想定と異なる状態の住宅だった! と後から判明してしまうケースもあります。

そうならないためにも、事前にリスクを把握した上で購入を決断しましょう。

ここでは、フルリフォーム・リノベーションをするための中古住宅の選び方の注意点を解説します。

リフォームするときのポイントについては「まるごとリフォームをするときのポイントについて教えてください」でも解説していますのでぜひお読みくださいね。

中古住宅をフルリフォーム・リノベーションする際の注意点の一つは、内部の状態を詳しく確認しなければ現状がわかりにくいことです。

天井や床の裏側の状態などは外からの見た目だけではわからないため、内部の構造や断熱状態を事前に確認する必要があります。

特に骨組みに使われている木材や配管の経年劣化や隠れたダメージなど、見えない部分の問題に注意が必要です。

自身で確認が難しいことも多いので、ホームインスペクションを受けているかを確認し、不動産会社にもチェックをしてもらいましょう。

※ホームインスペクション=専門家が第三者の立場から公正に住宅の劣化状況、不具合事象の有無などを診断すること

リフォーム会社でもサーモカメラなどの機械測定を実施しているところもあります。

土屋ホームトピアでは、各営業エリアで診断が可能です。

中古住宅では間取りが自由に変更できるのがメリットの一つであるとご説明しました。

しかし、建物の構造上、間取り変更に制約が存在する場合もあります。

壁の位置や柱の配置など、変更が難しい要素がないかを事前に確認しましょう。

また、建物の構造以外にも集合住宅や近隣住民がいる場合など、間取り変更が周囲の環境やプライバシーに影響を与える可能性がある場合には、希望通りの間取りにならない可能性もあることを理解しておきましょう。

「再建築不可物件」とは、現在の建物を取り壊して、新たに建物を建てることができないと建築基準法で定められた物件のことを指します。

再建築不可物件では、利用できる住宅ローンが限られています。

また通常よりも金利が高く設定されていたり、頭金として用意する必要がある金額が高くなってしまうというデメリットもあります。

中古住宅を購入する際には再建築不可物件でないかどうかも確認するようにしましょう。

住宅購入やリフォームの際に最も気になるのが費用やローンについてではないでしょうか。

ここでは、費用の相場と利用可能なローンについて解説します。

フルリフォーム・リノベーションに必要な費用の相場は坪当たり30万円~50万円がボリュームゾーンとなります。

ただし、費用は住宅の築年数や建物の状態に応じて費用は大きく変わります。

まずは専門業者に依頼して費用についての相談を行いましょう。

フルリフォーム・リノベーションを行う際に利用可能なローンとしては大きく分けて「リフォームローン」と「住宅ローン」の2つがあります。

それぞれについて次でご紹介します。

リフォームローンは住宅のリフォーム・リノベーションに特化したローンです。

リフォームローンでは住宅の状態を向上させるために必要な費用を賄うことができます。

返済期間が20年ぐらいまで設定されているため、返済計画が立てやすいというメリットがあります。さらに無担保ローンが多くなっています。

また、住宅ローンほどではないものの一般的なローンよりも低金利で借り入れをすることができる点も大きなメリットです。

住宅ローンは、新築住宅を購入するためのローンとして知られていますが、リフォームやリノベーションの際にも利用できます。

土地、建物に抵当権をつけて借り入れを行うため、金利が非常に安く、長期間の借り入れができるのが特徴です。

中古住宅をリフォーム・リノベーションして活用することは環境面でのメリットも大きいため、国も推進しています。

そのため、特定の条件を満たすリフォーム・リノベーションを行った際には減税対象になります。

具体的には以下のようなリフォーム・リノベーションを行った場合です。

上記の条件のリフォーム・リノベーションを行った場合には住宅ローン、固定資産税の減税を受けることができるケースがあります。

施策は自治体ごとやタイミングによっても変更がある可能性があるため、各自治体のサイトや国土交通省が公開している情報をチェックしてくださいね。

住宅ローン減税制度について(国土交通省)

住宅のリフォームに利用可能な税制特例(国土交通省)

中古住宅はフルリフォーム・リノベーションすることで自分の暮らしにあった間取りに変更することが可能です。

他にも価格面や周囲の住環境、立地など中古住宅特有のメリットが多くあります。

フルリフォーム・リノベーションで利用できるローンや減税施策もあるため、しっかりと調べた上で検討を進めましょう。

また、リフォーム・リノベーション時に断熱素材を入れ替えることで、快適で環境に配慮した暮らしを送ることができますよ。

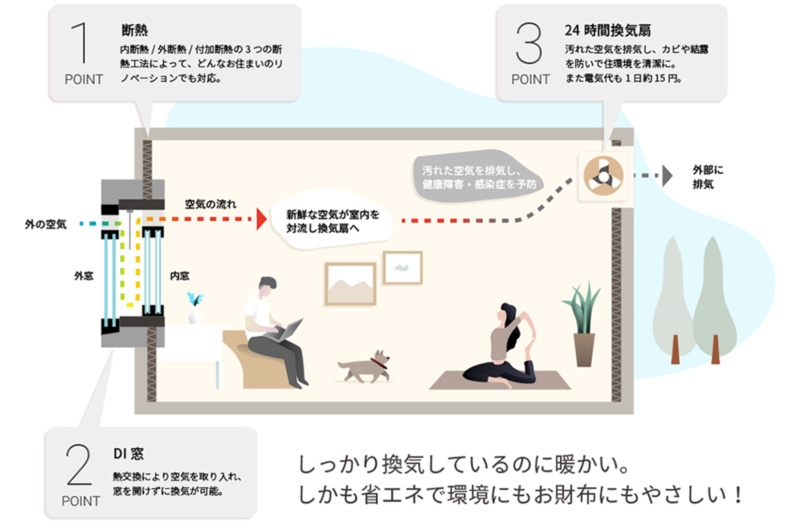

土屋ホームトピアの断熱リフォームや換気対策では、窓を開けなくても換気ができる「超断熱・超換気」をご提案しています。

リフォーム・リノベーションをお考えの方は土屋ホームトピアにぜひお気軽にご相談ください!

猫と暮らす家のリフォームや新築を検討中で、「猫と一緒に楽しく安全に暮らせるアイデアを詰め込んだプランを完成させたい」とご希望の方が多いと思います。

そこで今回は、猫と暮らす家のリフォームを数多く手掛けてきた土屋ホームトピアが、具体的なアイデアと実例を紹介します!

はじめに、猫の欲求を自然に満たす家づくりをするために、猫の習性を再確認しましょう。

| 猫の習性 |

|---|

|

以上のような習性を意識した猫と暮らす家づくりのアイディアを、実例をまじえながら紹介します!

猫がのびのび暮らせる家づくりアイデアは、以下のとおりです。

実例で、猫と暮らす家のさまざまなデザインをご確認ください。

生まれたときから室内で1頭飼いしている猫でも、本能で「縄張り意識」があります。

縄張りをパトロールする目的で家のあちこちに移動したいものなので、以下のようなアイデアをリフォーム・新築の参考にしてください。

パトロールのためのアイデアは、遊びや筋力維持にも役立ちます!

| パトロール・室内遊びどちらも満たすアイディア |

|---|

|

上記のアイディアは、ご自宅のデザインに合わせて実現可能です。

実例として、こちらの住宅は白を貴重とした内装デザインに調和するキャットウォークを設置しました。

多頭飼いをしていらっしゃるため、キャットウォークで喧嘩が起きないように、Uターンをしたり、道をゆずったりできる動線・面積にしています。

〈関連ページ〉光と風と雪の回廊/12匹の猫と、風を感じる2世帯住宅

こちらの住宅も、多頭飼いに対応するキャットウォークを設置しました。

キャットウォークの近くに爪とぎやトイレをまとめて配置し、猫たちが自分たちの居場所として認識しやすい工夫もしていますね♪

〈関連ページ〉定年後は猫と共に悠々自適

こちらの住宅は、キャットウォークを設置したほか、収納の下にあえて通り道をつくり、猫が自由に動けるよう工夫しています。

〈関連ページ〉ぎゃらりーK

こちらの住宅は、壁に猫が通り抜ける穴を設けました。

〈関連ページ〉定年後は猫と共に悠々自適

猫が縄張りづくりのためのマーキングをする中で、「爪とぎ」という行動があります。

想定外の場所(家具・壁など)が爪とぎの場所とならないように、自然に爪とぎができるアイデアも参考にしてください。

| 自然にマーキングのための爪とぎができるアイディア |

|---|

| 猫が爪とぎをしたくなる場所に、さりげなく爪とぎができる環境をつくるのが大切です。

【猫が爪とぎをしたくなる場所】

【爪とぎができるよう仕向けるアイデア】

|

また、猫にとって布カーテンは、「爪がひっかかりやすい」・「揺れる」・「高くまで登れる」といった魅力的な要素が詰まっているアイテムです。

猫が登ることで布カーテンがボロボロになってしまうため、窓の目隠しにはブラインドを選択するのがおすすめです。(木製・アルミ製など、爪がひっかからず登れない縦型ブラインドがおすすめ)

実例としてこちらの住宅は、柱に麻ひもを巻きました。

麻ひもは、汚れてボロボロになっても巻き直せばいいだけなので便利です。

〈関連ページ〉暗い食卓を明るく!借景窓から明かりと自然を取入れたリフォーム

猫は、1日の半分以上を眠って過ごします。

起きているときはお気に入りの場所で毛づくろいをしていることが多いため、リラックスして眠ったり、毛づくろいをしたりできる場所づくりをするのも大切です。

以下のアイデアで、猫がリラックスできる場所を作りましょう。

| リラックスして眠ったり、毛づくろいをしたりできる場所づくりのアイデア |

|---|

猫は体温調整が苦手なので、室内を「冬は暖かく、夏は涼しい」環境に保つことを意識していただけると幸いです。

|

実例としてこちらの住宅は、LDKの吹き抜けにキャットウォークをたくさん設置しました。

またリフォームで床暖房を取り入れたことで、冬に「猫も人間も快適な住環境」が完成しています!

〈関連ページ〉ネコとヒトの幸せになる暮らし

土屋ホームトピアは、ペットとの快適な暮らしを実現するリフォームを、数多く手掛けてきました。

機能性・デザイン性ともに高品質のリフォームプランを提案いたしますので、お気軽にお問い合わせください。

猫はキレイ好きなので、「飼い主がトイレのお手入れをしやすい場所」・「猫がトイレを使いやすい環境」どちらも満たせる場所にトイレを設置しましょう。

猫が安心して利用できるトイレの場所づくりのアイデアは、以下のとおりです。

| 安心して利用できるトイレの場所づくりのアイデア |

|---|

【飼い主がトイレのお手入れをしやすい!おすすめの場所】

トイレのお手入れをこまめにできない場合は、自動洗浄機能があるトイレを活用するのがおすすめです。 【猫がトイレを使いやすい環境】

|

実例としてこちらの住宅は、洗面所の収納下を猫のトイレとしました。

洗面所のドアを開放すると室内の空気が循環しますし、壁に猫の通り道をつくっているため、パトロールの途中で自然にトイレを使えます!

〈関連ページ〉定年後は猫と共に悠々自適

外遊びのアイデア

猫がのびのび暮らせる家づくりのアイデアとして、外遊びのアイデアも確認しましょう。

| 外遊びのアイデア |

|---|

猫のジャンプ力は、一般的に「体高の5倍ほど」と言われています。 また、「背の高い柵を設置しても、登れる形状の場合は登って脱走する」・「体が柔らかいので狭い隙間でも通り抜けてしまう」といった点にも注意が必要です。 150cm以上の(目安です)、登ったり通り抜けたりできない環境づくりをしましょう。 |

※基本的に、猫は家から出ない方が安全とされています。

【猫が家から出るリスク】

「外に出た経験がある猫で、外に出たいと鳴く」といった事情がある場合以外は、室内飼いを徹底するのがおすすめです。

猫がのびのび暮らせる家づくりのアイデアに加えて、「猫が危険に遭遇しないこと」も意識するのが大切ですよね。

最後に、猫と暮らす家づくりをするうえで必ず意識していただきたい、危険防止アイデアを紹介します。

コンセント、キッチンのコンロ、お風呂のお湯など、猫が事故に遭遇するきっかけになるものが、たくさんあります。

以下のアイデアを参考に、室内での事故を防ぎましょう!

| 事故防止のアイデア |

|---|

|

土屋ホームトピアでは、猫が安全に暮らせる家づくりについてもご相談いただけます。

全国各地に拠点がございますので、お気軽にお問い合わせください。

猫が「食べてはいけないもの」や「薬品」を口にすることがないように、扉がある場所に食べ物や薬品を収納するのがおすすめです。

猫は扉を開けることがあるため、ドアロックもつけると安心です。

〈関連ページ〉光と風と雪の回廊/12匹の猫と、風を感じる2世帯住宅

「玄関や窓を開けた瞬間に猫が脱走してしまい、行方不明になった」という話を伺うことがよくあります。

前述したとおり、猫にとって外は危険なため、以下のようなアイデアで脱走を防止しましょう。

| 脱走防止のアイデア |

|---|

|

猫は、長期間に渡って足腰に負担がかかる生活をすると、関節炎などの病気になる可能性があります。

そのため猫と暮らす家では、足腰に負担がかからない床材を選びましょう。

| 足腰の負担軽減アイデア |

|---|

猫の足腰への負担を軽減できる床材は、以下のとおりです。

|

こちらの住宅は猫の足腰に負担がかかりにくいフローリングを選んだほか、ペットとの暮らしが快適になるDI窓※を採用しています。

〈関連ページ〉空気が循環するリビング断熱リフォームと猫目線のLDK

※DI窓とは、閉め切っていても換気ができて、外壁よりも断熱性能が高い窓のことです。

換気による消臭力も高いため、猫の臭いになやまされている方におすすめですよ♪

DI窓について、こちらの記事で詳しく確認できます。

〈関連ページ〉二重窓を後付けするリフォーム|効果(結露、断熱、防音など)、費用、補助金など解説

猫と暮らす家づくりに役立つアイデア、危険防止のアイデアを、実例を交えて紹介してきました。

猫との共同生活をするうえで、私達は猫がストレスなくのびのび暮らせる家を提供する必要があります。

今回紹介した情報・事例を参考に、猫と暮らす家のプランを、スムーズに組み立てていただけると幸いです。

こんにちは。土屋ホームトピア札幌中央支店の高田雄介です。

フルリフォームは一戸建てだけではなく、マンションに対して行うことも多いです。

自分が住んでいるマンションをフルリフォームするほか、中古マンションを購入してフルリフォームしてから入居するというケースも増えています。

そこで今回のコラムでは、中古マンションのフルリフォームにかかる費用について解説します。

中古マンションをフルリフォームするメリット・デメリット、注意点などもあわせてお伝えしますので、マンションリフォームを検討している方はぜひ参考にしてください。

フルリフォームとは、建物の間仕切り壁や内装、設備などをすべて取り去り、壁・柱・床といった建物の構造体(躯体 くたい)の状態まで解体してから、作り直すリフォームです。

スケルトンリフォーム、全面リフォーム、まるごとリフォームともいいます。

フルリフォームは一戸建てのイメージが強いかもしれませんが、マンションでも可能です。

最近では、中古マンションを購入してフルリフォームをして入居するというケースも増えています。

リフォームとリノベーションの正式な定義はありませんが、一般的にリフォームは老朽化や破損を修繕して元の状態に戻す、リノベーションは新たに作り変えて価値を高める、とされています。

フルリノベーションとは、フルリフォームと同様に構造体まで解体してから行うリノベーションで、スケルトンリノベーションとも呼ばれます。

ただし、リフォームもリノベーションの一種であり、ほとんど同じ意味として使われていることが多いです。

中古マンションのフルリフォーム費用の相場は、1㎡あたりおよそ8万円〜13万円といわれています。

70㎡のマンションのフルリフォームなら、560万円〜910万円程度が目安でしょうか。

もちろん、リフォームの範囲、内容、設備のグレードなどによっても費用は大きく異なります。

たとえば、間取りの変更などはせず、水回り設備の交換、クロスの張り替えを中心としたリフォームなら300万円以内の予算で可能な場合も。

さらに、間取り変更があっても、すべてではなくLDKを中心とした変更のみなら500万円以内で可能な場合もあるでしょう。

土屋ホームトピアで行ったマンションリフォームの事例をご紹介します。

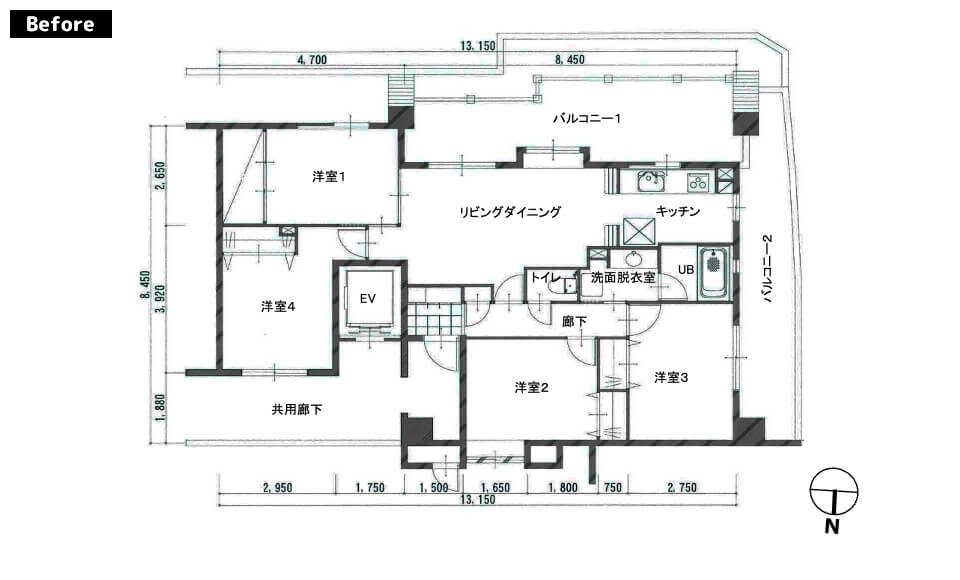

通気性が悪く、結露が気になっていたマンション。

家全体が冷えることも悩みだったそう。

ペットと暮らしているため、ペットのにおいも気になっていらっしゃいました。

また、在宅勤務が増えたことで、お仕事のスペースが足りないというお悩みも。

フルリフォームでは、断熱パネル施工や熱交換可能なDI窓の設置、調湿性壁材施工を行い、断熱性能アップと通気性アップを実現。

洋室で区切られていた間取りを変更しリビングスペースにし、LDKの一角にはご主人様用のテレワークスペースを設けました。

キャットウォークも設け、猫ものびのびと活動できる家になりました。

床材も掃除しやすいものにリフォームし、手入れのしやすさが向上しています。

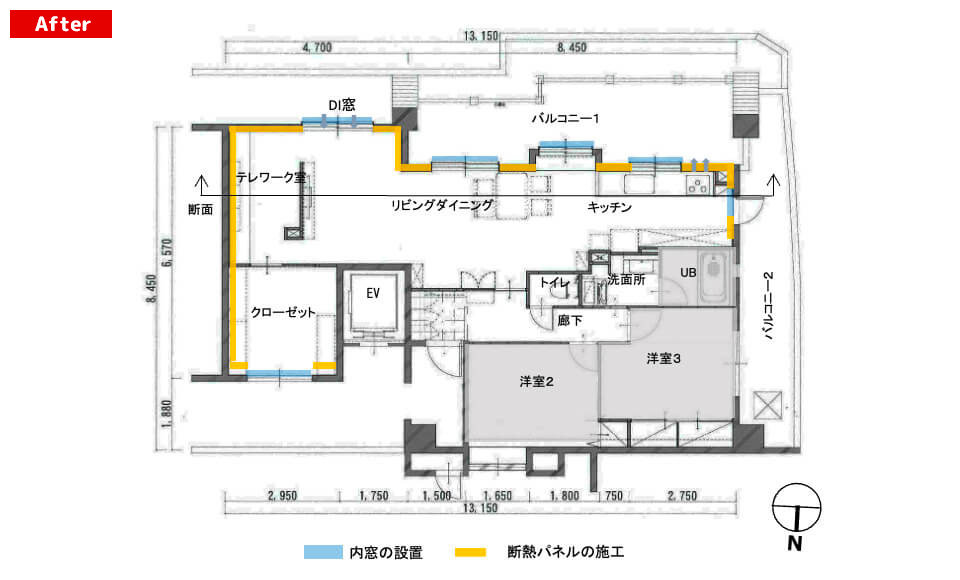

築21年の中古マンションをご購入後、窓の結露や黒カビに悩まされていたという施主様。

間取りも不便で、使いにくさを感じていたそうです。

築32年になりましたが、まだまだ長く住み続けたいとのことで、健康で暮らしやすい家へのリフォームがご希望でした。

リフォームでは、断熱パネルと、断熱内窓を施工して、断熱性能を向上させました。

また、熱交換換気窓(DI窓)を設置し、換気しつつ外からの温度変化を感じさせない住環境を実現。

和室2部屋をなくして、広々としたLDKに。

物干しバルコニーと洗面脱衣室に隣接する場所にキッチンを移動し、家事動線の短縮も行いました。

全体的に通気性に配慮したリフォームを行い、家全体の断熱性・気密性の向上により、光熱費を大幅に削減できたとのお声をいただいております。

中古マンションをフルリフォームするメリットとデメリットをそれぞれご紹介します。

フルリフォームでは内装や設備はもちろん、間取りも自由に変えられるので、ライフスタイルにあわせた希望の住まいが作れます。

家族の人数にあわせて部屋数を変更したり、家事動線を良くしたりすることも可能。

また、壁や天井をコンクリート打ちっぱなしにするなど、こだわりのデザインも実現できます。

一般的に、新築マンションを購入するよりも、中古マンションを購入してフルリフォームした方が費用を抑えられることが多いです。

費用を抑えつつ、新築のように新しい内装で、希望のデザインや間取り、設備などが実現できますよ。

ただし、リフォーム内容によっては新築の購入と変わらない費用がかかることもあるので注意を。

お金をかける部分と抑える部分と、メリハリをつけたプランニングをすると良いでしょう。

新築住宅を買うか、それとも中古住宅を買ってリフォームするかを迷う方もいると思います。

「【比較】新築?それとも中古リフォーム?」で、それぞれのメリット・デメリット、費用目安などをご紹介していますので、新築と中古で迷われている方はこちらもぜひご覧ください。

内装や設備をすべて取り去ってから作り直すため、リフォーム工事中は住むことができません。

自宅マンションのフルリフォームなら、工事中の仮住まいを用意する必要があります。

また、中古マンションを購入してリフォームする場合も、リフォーム工事の期間分、入居までに時間がかかってしまいます。

住みながらリフォームについては「リフォーム工事中は引っ越した方がいいですか?」でもご紹介しています。

土屋ホームトピアでは、短期契約可能な仮住まいや引っ越し業者、荷物コンテナのご紹介が可能です。

お気軽にご相談ください。

内装や間仕切り壁を解体したときに、内部や配管に傷みを発見することがあります。

その場合、当初は予定していなかった補修費用などが発生する可能性があります。

しっかりと計画をたてて工事を進めますが、解体して初めてわかることもあるため、最大でいくらかかるかを計画段階で把握しておくと良いでしょう。

中古マンションのフルリフォームに際しては、以下の3点に注意しましょう。

マンションは、管理規約などでリフォーム可能な範囲に制限がかかっている場合があります。

プランニングの時点で管理規約を必ず確認しましょう。

たとえば、玄関ドアやベランダなどがマンションの共有部分になっている場合、勝手にリフォームしてはいけません。

共有部分であっても承認を受ければリフォームできるケースもあるため、管理組合などに必ず確認をしましょう。

また、リフォーム工事の前には管理組合や管理会社へ届出の必要があります。

トラブル防止のためにも、早めに届出しておきましょう。

自由な間取りにできるといっても、たとえばリフォーム後に水周りと隣家の寝室が隣接する間取りになっていると、夜間など水音で迷惑をかけてしまうかもしれません。

ご近所トラブルを防ぐためにも、周りの方にも配慮をしたプランニングを心がけましょう。

リフォーム工事中は業者の出入りや音、振動などがあるため騒がしくなります。

少なくとも両隣と上下の部屋の方には、リフォーム工事があることと工事の期間などを伝え、あいさつをしておきましょう。

中古マンションのフルリフォーム費用は、8万円〜13万円/㎡〜程度がひとつの目安です。

マンションの広さやリフォーム箇所、内容、設備のグレードなどによっても費用は大きく異なります。

フルリフォームは間仕切り壁や内装、設備をすべて取り去り、建物を構造の状態にしてから作り直すリフォームのため、間取りの変更も含めて自由な家づくりができるのがメリット。

それでいて新築住宅を購入するよりも費用を抑えられることが多いです。

ただし、住みながらリフォームはできないため、工事中は仮住まいの準備が必要なこと、解体してみて内部の損傷などが見つかると、想定外の補修費用がかかる可能性があることがデメリットです。

マンションのフルリフォームでは、管理規約などでリフォーム可能な範囲が制限されている可能性があります。

事前に管理組合へリフォームの旨を伝え、管理規約も確認しておきましょう。

工事が始まる前には、上下左右の部屋の方へのあいさつも忘れずに。

フルリフォームの際には、耐震リフォームやお住いに合わせた断熱リフォームなども可能です!

土屋ホームトピアの断熱リフォームでは、暖かいまま換気ができる「超断熱・超換気」をご提案しています。

リフォームのプロにぜひお気軽にご相談ください!

戸建ての中古住宅の快適性をアップさせるための断熱リフォームには、費用がいくら必要なのか?

実際のリフォーム事例を紹介します!

断熱リフォームによって、住宅の快適度は大きく向上します。

でも断熱材を後から入れるリフォームは壁・床などを一度解体する必要があるため、「高額になるのでは?」と不安ですよね。

「どうすれば予算内で高い効果が得られる断熱リフォームができる?」とお悩みではないでしょうか。

このようなお悩みを、北海道仕様の断熱リフォームを全国で実施している土屋ホームトピアが解決します!

断熱性能が低い住宅には、以下のようなリスクがひそんでいます。

ホームセンター等で断熱対策のグッズを購入できますが効果が低く、住宅全体の断熱性向上にはつながりません。

こから長く暮らすご自宅の室内環境が快適で安全なものとなるよう、ぜひ断熱リフォームの費用・失敗しないリフォーム方法を確認してください!

断熱リフォームの費用は、工事内容によって変わります。

上記2つの項目は断熱リフォームのプランを組み立てるうえで必ず検討が必要なので、それぞれ確認しましょう。

断熱リフォームによって得られる効果も紹介します!

断熱リフォームの際には、まず工事の範囲を決めます。

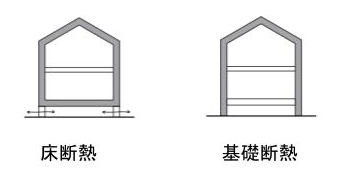

通常の住宅が断熱材を入れるべき箇所は以下のとおりで(グレーに色付けされた部分です)、以下のような場合にリフォームが必要です。

※「床断熱」とは1階の床下に断熱材を入れる工法、「基礎断熱」とは基礎の内側or外側or両方に断熱材を入れる工法のことです。

「リフォーム範囲が広いほど費用が高くなる」と考えておきましょう。

工事が必要な範囲がわかったら、予算に合わせて断熱リフォームの種類・断熱材の種類を選びます。

断熱リフォーム・断熱材の種類と特徴を、一覧表で紹介します。

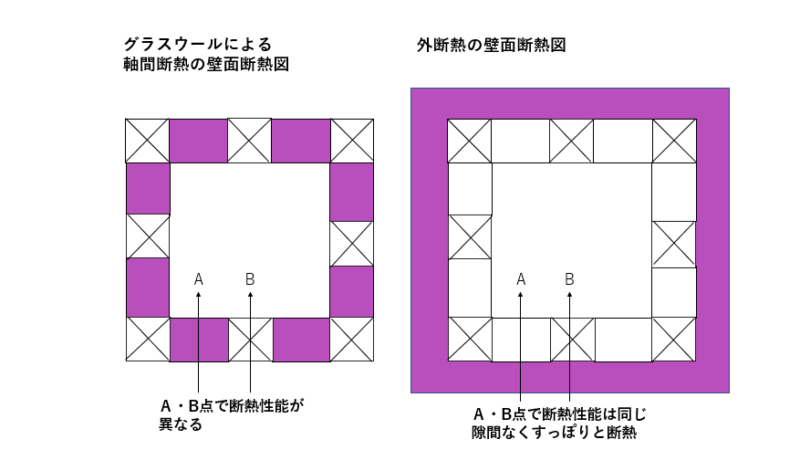

| 種類 | 特徴 |

|---|---|

| 断熱リフォームの種類 | |

| 外断熱 | 柱の外側と外壁の間に断熱材を入れる。高価。 |

| 内断熱 | 柱と柱の間を埋めるように断熱材を入れる。外断熱より安価。 |

| 開口部の断熱(窓※・玄関など) | 開口部の建材を断熱性能が高いものに交換する。価格は製品による。 |

| 断熱材の種類 | |

| 人口繊維系 | 比較的安価な製品が多くて耐火性が高い。通気性が低め。 ・グラスウール:ガラスが減量 ・ロックウール:岩石が原料 ・セルロースファイバー:古紙が原料 ・インシュレーションボード:木が原材料 |

| プラスチック系 | 比較的高価な製品が多くて断熱性が高い。燃えると有害物質が出る製品もある。 ・押出発泡ポリスチレン:ポリスチレンが原料でボード状 ・ビーズ法ポリスチレン:ビーズ状のポリスチレンが原料でボード状 ・硬質ウレタンフォーム:ウレタンが原料でボード状 ・高発泡ポリエチレン:ポリエチレンが原料でシート状 ・フェノールフォーム:フェノール樹脂が原料でボード状 |

| 天然素材系 | 高価で断熱性が高い。調湿高価も高い。 ・羊毛:羊毛が原料 ・炭化コルク:コルクが原料 |

ご自宅にとって最適な断熱リフォームの範囲・工法・断熱材の種類は、建物をすみずみまで診断して検討する必要があります。

ぜひ詳細な現地調査のうえでプラン提案をしてくれるリフォーム業者を選んでください!

土屋ホームトピアは、建物診断・耐震診断のうえでプラン提案をいたします。

ご家族のご要望・予算に徹底して寄り添う対応力でも高い評価を得ているリフォーム会社ですので、お気軽にお問い合わせください♪

ご自宅の断熱性を向上させることで室内の空気が外に逃げにくくなり、以下のような効果が得られます!

| 断熱リフォームの効果 |

|---|

【冷暖房効率が良くなる】

【部屋ごとの温度差が少なくなる】

【結露が抑えられる】

|

広い視野でリフォームプランを組み立てる必要があるため、ぜひ施工実績が豊富&住宅性能にこだわりを持つリフォーム会社を選んでください!

土屋ホームトピアは、北海道生まれの総合リフォーム会社です。(小さなお困りごとからフルリフォーム・フルリノベーションまで対応可能です)

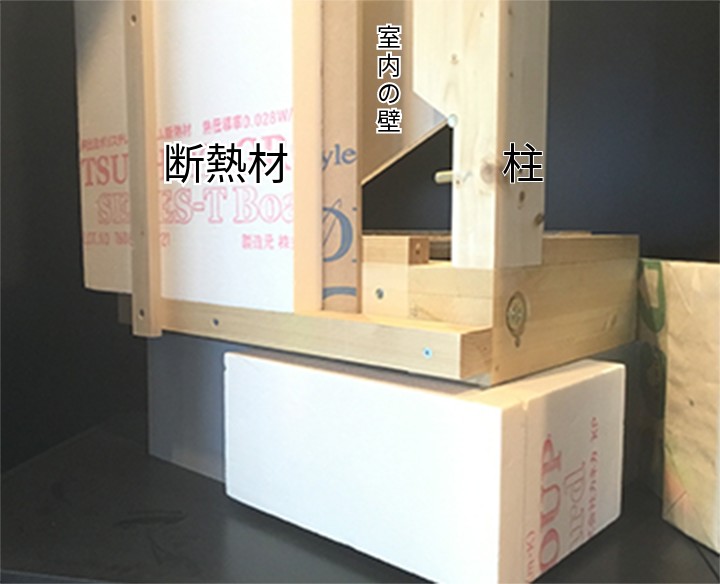

独自の研究開発により、従来は新築の断熱工法であった「外断熱」をリフォームで可能にし、北海道仕様の断熱施工を全国で提供しております。

中古住宅のリフォームに関するお悩みは、断熱リフォームに絶対の自信を持つ土屋ホームトピアにご相談ください!

断熱リフォームのプランを組み立てるために必要な情報を確認したので、次に実際の断熱リフォーム事例で費用をチェックしましょう。

※画像下のリンクをクリックすると、工事内容等をさらに詳しくご確認いただけます♪

はじめに紹介するのは、ご両親から引き継いだ築30年の住宅をリフォームした事例です。

断熱リフォームで、外断熱を採用しました。

〈関連ページ〉若い世代の堅実な選択肢

| リフォーム箇所 | 玄関、リビング、ダイニング、キッチン、洗面、浴室、外観、エクステリア |

| 工事面積 | 102㎡(30.8坪) |

| 工期 | 50日 |

建築業界では、「外断熱=新築の工法」と考えるのが常識です。

土屋ホームは外断熱の省エネ効果に注目し、専門的な知見・技術を持つ外部企業との共同研究によってリフォームでの外断熱施工を可能にしました。

断熱効果を実験するために築28年の住宅を使用し、「灯油消費量:従来の住宅と比較して約3割減少」という客観的な検証結果を獲得しています。

↓外断熱は内断熱(軸間断熱)よりも広く&均一に断熱性を確保できます!

次に、長年暮らしてきた愛着のあるご自宅の寒さを解消したリフォーム事例です。

断熱性向上に、徹底してこだわりました!

〈関連ページ〉築33年公社ブロック住宅再生

| リフォーム箇所 | リビング、ダイニング、キッチン、トイレ、外観、エクステリア |

| 工事面積 | 69.6㎡(21.0坪) |

| 工期 | - |

次にご家族構成の変化により広すぎると感じるようになったご自宅を減築し、寒さ・揺れ・振動を解消したリフォーム事例です。

すべての窓をトリプルガラスに交換し、揺れ・振動の原因だった無筋の基礎を添え基礎で補強することで、お悩みを解決しました。

〈関連ページ〉築50年目の家をコンパクトに再生(減築リフォーム)〜古希を迎えた自分へのプレゼント

| リフォーム箇所 | 玄関、リビング、ダイニング、キッチン、洗面、浴室、トイレ、洋室、寝室、和室、外観・エクステリア |

| 工事面積 | 80㎡(24.2坪) |

| 工期 | - |

次に「リビングの大きな窓から伝わる寒さ」、「屋根からの落雪を除雪する負担」といったお悩みを解消したリフォーム事例です。

窓の交換&高気密化により、もともとお使いだった暖房パネルだけで冬でも暖かさを十分に感じられる室内環境となりました!

〈関連ページ〉Art Window~小さなオアシス~

屋根は落雪のない素材に交換しています。

屋根からの落雪でリビングの窓が雪に埋もれていたのですが、落雪がないことで、1年を通して自然光の暖かさを感じられるようになりました。

〈関連ページ〉Art Window~小さなオアシス~

| リフォーム箇所 | リビング、ダイニング、洗面・浴室、トイレ、外観、エクステリア |

| 工事面積 | - |

| 工期 | 45日 |

最後にご両親から受け継いだご実家を減築し、断熱性能向上&自然光を取り入れやすい間取りに変更したリフォーム事例です。

以下の施工内容で、断熱性能の向上を実現しました。

〈関連ページ〉実家の建替えで夢を実現 12坪減築で子育てにちょうど良い間取りリフォーム

減築設計の中で2階バルコニーを吹き抜けに変更し、1階の奥まで自然光が届く住宅となりました♪

〈関連ページ〉実家の建替えで夢を実現 12坪減築で子育てにちょうど良い間取りリフォーム

| リフォーム箇所 | 納戸、玄関、リビング、ダイニング、キッチン、洗面、浴室、トイレ、洋室、寝室、和室、書斎、外観、エクステリア |

| 工事面積 | 115.51㎡(34.9坪) |

| 工期 | - |

断熱リフォームの事例・費用を紹介してきました。

今回は戸建ての事例のみピックアップしましたが、断熱リフォームはマンションでも実施可能です。

特に窓から伝わる寒さ・暑さ、結露が原因のカビにお悩みの場合は、窓の断熱リフォームだけでも大きな効果を実感できますよ♪

【土屋ホームトピアが採用しているDI窓】

超断熱・超換気性能を持つ窓で、高層マンションの開口できない窓・大開口の窓にも採用可能です!

窓交換のみのリフォームも、お気軽にお問い合わせください!

最後に、断熱リフォームの費用負担を軽減する方法を紹介します。

断熱リフォームによって冷暖房稼働率を削減可能なことから、省エネ政策に取り組む国・自治体がさまざまな負担軽減制度を実施しています♪

断熱リフォームに活用できる補助金が多数あるので、活用を検討していただけると幸いです。

| 補助金名称 | ・内容 (補助金額) |

|---|---|

| 子育てエコホーム支援事業 | 省エネ改修 等 (最大100万円) |

| 既存住宅における断熱リフォーム支援事業 | 高断熱建材を使った断熱改修 (最大120万円) |

| 次世代省エネ建材の実証支援事業 | 次世代省エネ建材を使った断熱改修 (最大400万円) |

| 長期優良住宅化リフォーム推進事業 | 既存住宅の長寿命化 等 (最大200万円) |

| お住まいの自治体(県・市町村)が独自に実施している補助金※ | 内容は自治体によって違う |

補助金には申請条件・申請期限があります。

工事開始時期の調整・書類準備などが必要で手続きが複雑なため、補助金申請のサポートができるリフォーム会社を選ぶのがおすすめです!

土屋ホームトピアは、リフォーム1軒ごとの専属チーム体制でご家族をサポートいたします。

補助金申請のサポート経験が豊富で安心してお任せいただけますので、補助金を活用したリフォームについてお気軽にご相談ください。

リフォーム費用の負担を軽減するもう一つの方法として、減税制度の活用があります。

減税制度は、条件に適合している申請者が正しく申請することで必ず活用できます!

各補助金との併用でさらなる費用負担の軽減が実現可能となるため、該当する制度があるかを必ず確認してください。

| 税目 | 適用期限 |

|---|---|

| 登録免許税 | ・認定長期優良住宅:2024年3月末 ・認定低炭素住宅:2024年3月末 |

| 不動産取得税 | 認定長期優良住宅:2024年3月末 |

| 固定資産税 | 認定長期優良住宅:2024年3月末 |

| 所得税 | 2025年12月末 |

| 贈与税 | 2026年12月末 |

〈参考〉国土交通省 支援事業一覧

減税制度に関する正しい情報を確認するためには、お住まいの地域を管轄する税務署に問い合わせが必要です。

適用条件・必要書類などを、前もって確認するのがおすすめです。

戸建ての中古住宅の断熱リフォームについて、以下の項目を確認してきました。

| コラムのポイントまとめ |

|---|

|

断熱リフォームの効果は、暮らしの満足度に直結します!

今回の情報を参考に、ご家族にとって最適な断熱リフォームプランを組み立てていただけると幸いです。

土屋ホームトピアは、住宅の断熱が必須の北海道で生まれた総合リフォーム会社です。

外断熱・内断熱ともに徹底したこだわりをもって北海道仕様の施工を実施し、寒さ・暑さ・結露などを解消いたします!

全国各地に拠点がございますので、お近くの土屋ホームトピアへお気軽にお問い合わせください♪

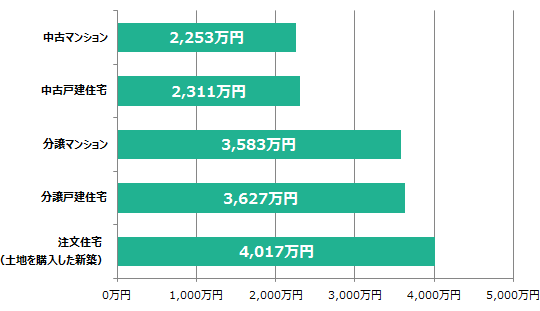

購入資金は、注文住宅(土地を購入した新築)で全国平均4,017万円、分譲戸建住宅と分譲マンションは、それぞれ全国平均3,600万円前後、中古戸建住宅と中古マンションは、それぞれ全国平均2,300万円前後となっています。中古住宅は、1,000万円以上も安くなっています。(国土交通省「平成25年度住宅市場動向調査」より)

一般的に日本の木造住宅は、20~25年で価値がゼロになると言われています。使用価値はあっても、資産価値としてはほとんど無くなるということです。

逆に考えると、リフォームが可能な建物であれば費用を抑えて購入することができ、耐震補強など適切なリフォームをおこなうことによって、中古住宅でも長く安全に住むことが可能になると言えます。

住まい選びのポイントとして予算以外では、戸建派は「土地の広さ・住戸の広さ」「近隣の街並みの雰囲気・景観」「馴染みある地域」を、一方、マンション派は「通学・通勤の利便性」「近隣の生活利便性」を重視する方が多いようです。

“家”でどのような暮らしをしたいかイメージしてみてください。省エネでいつも快適温度に過ごせる家がいい・・・。

お料理が好きなら、キッチンにスペースを大きくとり、使いやすさにこだわったカスタムキッチンが欲しいなど・・・。

リフォームであれば限られた予算の中から、こだわりの部分に予算を掛けることもできます。

希望の場所で気に入った物件を見つけたら、リフォーム会社に相談してみるのもひとつの方法です。

建物診断のノウハウがある、信頼できるリフォーム会社であれば、第三者として建物の状態を客観的に調査してくれるとともに、希望しているリフォームができるかどうかのアドバイスもしてくれます。

構造によっては、間取り変更・水廻りの移動ができない建物や、断熱工事に多額の費用が掛かってしまう場合もあります。購入費用とリフォーム費用、全体的な予算を把握するためにも購入前に相談することをオススメします。